Abu Nawas terperanjat. Kaget sekaligus bahagia ada solusi dari ayahandanya.

“Apa gerangan yang ayahanda maksud?” Tanya Abu Nawas dengan berbisik ke telinga ayahandanya.

Sejenak ayahandanya diam. Mengatur nafasnya yang pendek-pendek. Lalu dia memberi isyarat agar anaknya itu mendekatkan telinga ke mulutnya.

“Pura-puralah gila. Sebab orang gila tidak mungkin dijadikan hakim,” suara lirih suara ayahandanya begitu jelas terdengar Abu Nawas.

Tidak lama ayahandanya wafat. Abu Nawas Begitu bersedih kehilangan sosok yang dibanggakannya.

Walau menjabat hakim kerajaan, ayahandanya hidup dengan sederhana. Murni dari gaji dan segala tunjangan legal dari kerajaan.

Tidak memiliki kekayaan berlebih. Benar-benar hidup dalam kesederhanaan.

Tetapi sikap itulah yang membuat gentar semua perusak keadilan. Perkara-perkara yang ditangani ayahandanya selalu selesai dengan benar-benar diputus adil.

Dalam kesedihannya itu Abu Nawas masih merasakan terngiang prinsip-prinsip teguh yang terus ditanamkan ayahandanya.

“Ayah tidak akan menafkahi keluarga dengan harta haram. Seongok daging yang tumbuh dari makanan yang haram, hanya neraka yang layak membersihkannya!” begitu ketegasan sikap ayahanda yang membekas di Abu Nawas.

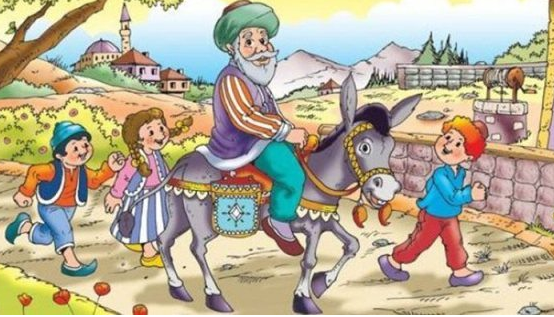

Makanya ketika Baginda Raja Harun Al Rasyid mau mengangkat Abu Nawas menggantikan ayahandanya sebagai hakim kerajaan, Abu Nawas langsung berulah seperti orang gila.

Berpakaian compang-camping.

Berjalan hilir mudik seperti tidak jelas arah.

Berbicara sendiri. Tertawa keras, lalu tiba-tiba menangis.

Hingga setiap Abu Nawas berjalan orang-orang berteriak.

“Abu Nawas gila. Abu Nawas gila!”